作者:李璐 徐艳

通信作者:徐艳

作者单位:南京医科大学附属口腔医院牙周病科 江苏省口腔疾病研究重点实验室 江苏省口腔转化医学工程研究中心

引用本文:李璐, 徐艳. 根分叉病变的临床诊疗思维[J]. 中华口腔医学杂志, 2023, 58(6): 609-614. DOI: 10.3760/cma.j.cn112144-20230317-00090.

根分叉病变(furcation involvement)是牙周炎的病变和破坏波及多根牙的根分叉区,在该处形成牙周袋、附着丧失及牙槽骨吸收,是牙周炎较常见的伴发病变。根分叉病变程度可直接影响牙周炎预后,而根分叉区解剖结构的特异性又大大增加了根分叉病变的治疗难度。因此,根分叉病变的早期发现及治疗对牙周炎的预防和控制至关重要。本文简述根分叉病变的发生机制,重点阐述该疾病的诊断、分类及治疗,以期提高口腔医师对根分叉病变的临床诊疗水平。

根分叉病变(furcation involvement)是牙周炎较常见的伴发病变,其病变程度直接影响牙周炎的预后。2016年Nibali等[1]发表了1项系统评价及荟萃分析,指出存在Hamp Ⅰ度和Ⅱ度根分叉病变的磨牙,甚至存在Hamp Ⅲ度根分叉病变的磨牙均可获得较显著的牙周治疗效果。长达10~15年的牙周维护治疗下,根分叉病变磨牙的缺失风险约为无根分叉病变磨牙的2倍。2023年Trullenque-Eriksson等[2]的1项回顾性队列研究指出,Hamp Ⅱ度和Ⅲ度根分叉病变磨牙缺失的相对危险度分别为1.67和3.30;临床检查显示,Hamp Ⅱ度和Ⅲ度根分叉病变磨牙的存留率5年后下降4%,10年后下降8%。因此,根分叉病变对牙周炎磨牙的预后有显著影响。Hamp Ⅰ度和Ⅱ度根分叉病变磨牙,甚至部分Hamp Ⅲ度根分叉病变磨牙牙周治疗后的长期存留率较高,因此,根分叉病变并不是导致患牙拔除的主要原因。但存在根分叉病变的患牙由于解剖结构的特异性增加了治疗难度,临床医师需在明确诊断的基础上积极规范地开展临床治疗,以控制根分叉病变的进展,提高患牙的长期存留率。

根分叉病变可发生于任何类型的牙周炎,其发病率随年龄的增长而逐渐增加,下颌第一磨牙发生率最高,上颌前磨牙最低。牙周炎患者中约1/3的磨牙存在Hamp Ⅱ度和Ⅲ度根分叉病变[3]。

根分叉病变的病因与牙周炎的主要致病因素一致,菌斑微生物是其主要致病因子。根柱长度、根分叉入口区宽度及分叉角、根面外形、釉突、釉珠、根分叉嵴等根分叉区的解剖形态特征可决定疾病的易感性。上颌第一磨牙根柱表面积占牙根总表面积的比值平均为32%,显著大于3个牙根中的任何一个[4]。这反映了上颌磨牙根柱区域牙周支持组织的重要性,该处面积较小的附着丧失也可能对上颌第一磨牙的稳定性产生明显影响,根柱较长的磨牙一旦发生根分叉病变常影响其在口内的长期存留。根分叉入口宽度及分叉角可阻碍治疗器械进入根分叉区,超过50%的根分叉入口宽度小于刮治器工作刃宽度[5],导致标准型号的刮治器无法进入根分叉区进行清洁。根分叉嵴是牙骨质在根分叉区形成的嵴,与根分叉病变进展存在联系。釉珠主要是牙釉质构成的异常球状沉积,其核心常含有牙本质,并附着于牙根表面。釉突比釉珠更普遍。釉突和釉珠可妨碍结缔组织附着,促进牙周破坏的发生。已有研究显示,下颌第一磨牙釉突和根分叉嵴的发生率为67.9%[6]。此外,Harrel[7]提出咬合创伤是根分叉病变的潜在危险因素。Nyman等[8]、Lindhe和Svanberg[9]在对比格犬的研究中发现,咬合创伤可显著加重多根牙实验性牙周炎的角形骨吸收和牙齿松动度。因此,咬合关系的检查和调整也是临床诊疗中需要关注的问题。

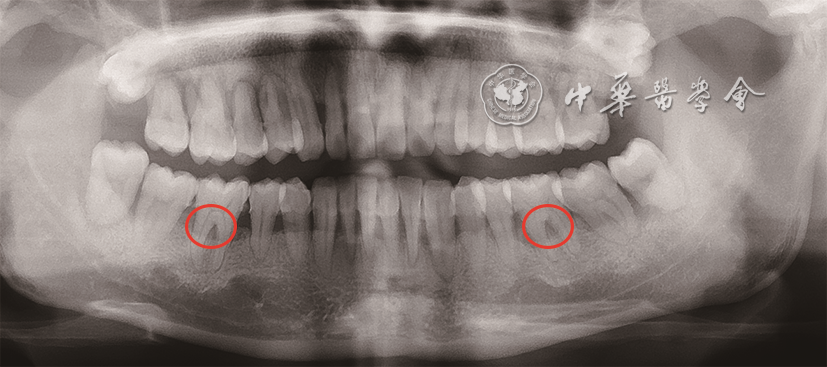

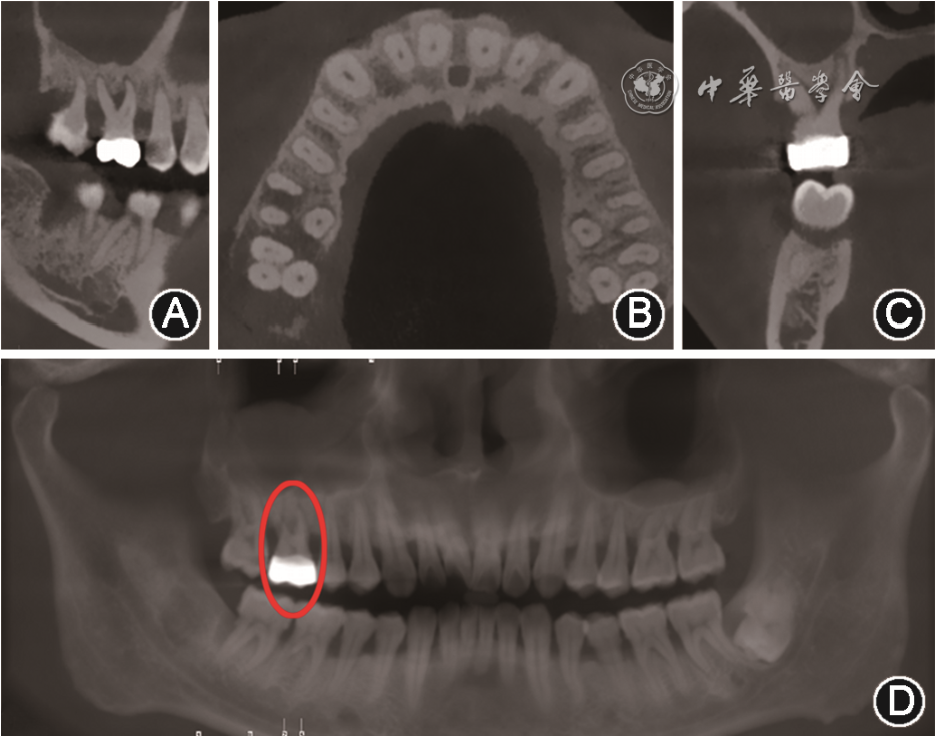

正常牙周组织无法从龈沟内探及根分叉区,但牙周炎症一旦波及根分叉区,造成根分叉区的附着丧失及牙槽骨吸收,便可探查到牙根的根分叉。临床医师可通过Nabers探针测量探针尖端至根分叉附近牙根凸面切线间的距离,以评估根分叉病变的程度,从而对根分叉病变进行分类并制订后续治疗计划。目前,根分叉病变常用Glickman分类和Hamp分类。Glickman分类主要依据病变进展程度及影像学资料作为参考,Hamp分类主要根据水平探诊根间骨破坏的程度进行分类[10, 11]。根分叉病变的诊断主要根据探诊和影像学检查。由于根分叉区的解剖结构特点,临床医师需使用特殊弯曲的根分叉探针——Nabers探针进行临床探诊。探诊时将Nabers探针置于根分叉入口冠方牙面上,再将探针以Z字形向根方移动,若探针可探及根分叉凹陷处,则为检测到根分叉病变(图1)。影像学诊断中,X线片对诊断根分叉病变有较大意义(图2),但二维影像学技术受投射角度及组织影像重叠影响,仅可提示根分叉病变的存在可能,必要时需借助锥形束CT进一步完善影像学检查[12, 13](图3)。

图1 根分叉病变患者(32岁女性)口内像,探诊可水平探入根分叉区,但不能水平贯通

图2 根分叉病变患者(36岁女性)曲面体层X线片,红色圆圈内可见根分叉区完全透射影

图3 根分叉病变患者(35岁男性)锥形束CT影像,可见16根分叉病变 A:矢状面;B:横断面;C:冠状面;D:全景视图,红圈示病变牙

对根分叉病变患牙进行临床检查时,需注意根分叉区垂直探诊深度。根分叉病变磨牙的存留率与基线时骨吸收状况密切相关。2017年Tonetti等[14]发现,Hamp Ⅱ度根分叉病变磨牙的存留率可随根分叉区垂直探诊深度的增加而降低。有学者评估Hamp Ⅱ度根分叉病变磨牙10年牙周支持治疗后的存留情况,发现10年存留率为52.5%;其中垂直探诊深度1~3 mm的磨牙存留率为91%,垂直探诊深度4~6 mm者存留率为67%,垂直探诊深度达7 mm及以上者存留率为23%[14]。因此,医师初诊时对根分叉病变磨牙进行垂直探诊深度检查可为疗效预测提供一定参考。此外,牙髓感染、牙根折裂等潜在问题也需在检查根分叉病变时予以关注。由于牙本质小管、侧副根管等结构的存在,牙髓组织和牙周组织在健康、功能和疾病方面相互影响。根分叉病变临床诊疗管理时不能忽视患牙潜在的牙髓问题。这对患牙的疗效预测和治疗方案设计有重要意义。牙根折裂可导致局部牙槽骨快速丧失,当牙根折裂发生于根分叉区附近的根面时,可直接导致根分叉病变。临床需对单个牙位的牙槽骨大量破坏时刻保持警惕,锥形束CT等影像学检查可辅助早期诊断,减少患者的治疗时间和经济负担。

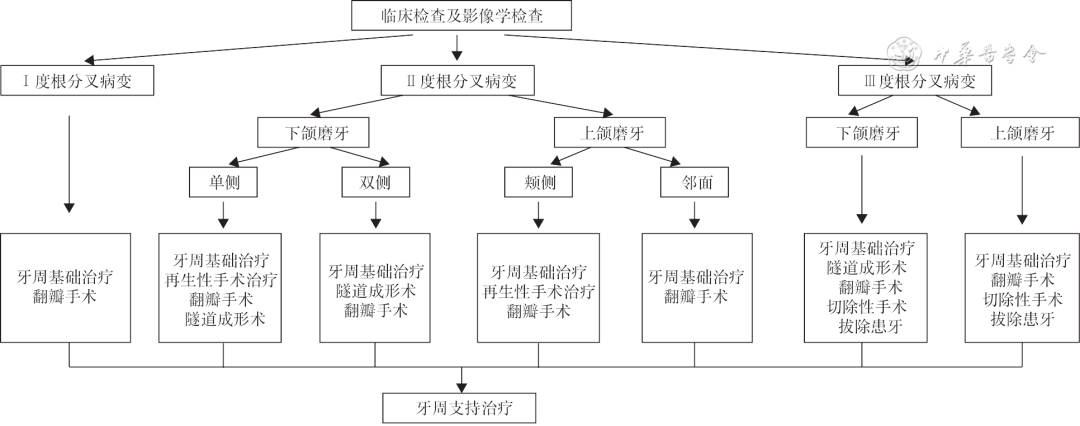

确诊根分叉病变后,需根据详细的临床检查评估根分叉病变的严重程度并制订治疗方案。由于存在刮治器械难以进入根分叉区、根面凹陷等问题,根分叉病变的治疗难度大大增加。根分叉病变的总体治疗原则为彻底清除菌斑,消除炎症,改善根分叉区条件,促进组织再生。具体治疗目标为尽可能彻底清除牙结石及菌斑,消除炎症;对于早期病变,促进一定程度的牙周组织再生;对于晚期病变,通过手术等方法形成有利于患者自我菌斑控制的局部解剖外形以阻止疾病进展。根分叉病变的临床诊疗规范流程见图4,根据治疗目标,磨牙根分叉病变的治疗方法主要为以下3种。

图4 根分叉病变的临床诊疗规范流程

1.传统治疗:包括牙周基础治疗、翻瓣手术、隧道成形术。治疗目的主要是清除菌斑及细菌感染,促进患者自我菌斑控制。对于Glickman Ⅰ度根分叉病变,浅牙周袋且根分叉区牙槽骨形态尚佳的患者,仅需通过牙周基础治疗,例如龈上洁治(用洁治器械去除龈上牙石、菌斑和色渍,并磨光牙面,以延迟菌斑和牙石再沉积)、龈下刮治(用精细的龈下刮治器刮除位于牙周袋根面上的牙石及菌斑)、根面平整(刮除牙根表面感染的病变牙骨质,形成光滑、清洁、坚硬的根面)、喷砂(龈上及龈下喷砂)等治疗措施使牙周袋变浅,消除炎症即可。若存在深牙周袋且病变区牙槽骨外形不符合生理形态、易堆积菌斑的患牙,牙周基础治疗后应行翻瓣手术,消除牙周袋,修整骨外形,形成便于患者自我菌斑控制的微环境。隧道成形术是在磨牙牙根的根分叉区创造便于清洁的解剖环境,以利于菌斑控制,适用于存在Glickman Ⅲ度根分叉病变或水平附着丧失较多的Glickman Ⅱ度根分叉病变下颌磨牙。进行隧道成形术的前提是下颌磨牙根柱较短,分叉角度较大,近远中根之间距离较长,牙齿尚稳固,所有牙根周围均存在足够的牙槽骨,骨丧失主要存在于水平方向上。隧道成形术术前需关注附着龈量,附着龈宽度足够时,可行袋壁切除术以暴露根分叉;附着龈宽度不足时,需利用根向复位瓣暴露根分叉区[15, 16]。由于根分叉区常存在副根管,术后患牙可能出现牙髓反应[17]。根面龋是隧道成形术治疗后最主要和最常见的并发症,根分叉隧道处的龋坏位置隐匿,临床难以及时发现,是导致远期失牙的重要原因。2019年Rüdiger等[18]对隧道成形术进行前瞻性研究,结果显示,在积极牙周维护治疗的前提下,术后5年69%的患牙仍能正常行使功能。牙周炎症进展和龋坏是隧道成形术术后失牙的主要原因。2.再生性手术治疗:包括引导性组织再生术、牙周植骨术。治疗目的是重建两牙根之间的牙周组织以消除根分叉骨及软组织缺损[19]。牙周组织再生性手术治疗即通过翻瓣手术清除根面结石及肉芽组织,随后在根分叉区域填入自体骨或人工骨制品,可同期附加生物屏障膜,以促进牙周组织再生的治疗(图5)。

图5 下颌第一磨牙Ⅱ度根分叉病变患者(45岁男性)牙周组织再生性手术治疗过程 A:局部麻醉下切开翻瓣,根分叉区可见牙结石和肉芽组织附着;B:直视下刮除根面结石及肉芽组织;C:根分区病变区植入骨粉;D:同期覆盖生物屏障膜;E:冠向复位缝合,覆盖牙周塞治剂

再生性手术治疗是根分叉病变的理想治疗方法[20],但其适用范围非常有限。一般用于下颌磨牙Glickman Ⅱ度根分叉病变以及上颌磨牙颊侧Glickman Ⅱ度根分叉病变。Glickman Ⅲ度根分叉病变以及上颌磨牙邻面Glickman Ⅱ度根分叉病变均不适合行再生性手术治疗。上文提及下颌磨牙Glickman Ⅱ度根分叉病变也可采用隧道成形术,因此,对于下颌磨牙Glickman Ⅱ度根分叉病变,治疗选择需根据临床检查进一步考量。临床检查需关注颊侧和舌侧是否均存在Glickman Ⅱ度根分叉病变。此外,还需关注牙龈软组织及牙体组织的解剖特征,判断牙龈能否充分覆盖根分叉入口。当下颌磨牙颊侧及舌侧均存在Ⅱ度根分叉病变时,再生性手术治疗的效果难以预测。相比之下,隧道成形术常为首选方案。对于骨质破坏较多、牙龈退缩、术后牙龈难以覆盖根分叉的下颌磨牙单侧Glickman Ⅱ度根分叉病变,再生性手术治疗难以开展,此时也可考虑采用隧道成形术。对于骨质破坏不多、牙龈能充分覆盖根分叉入口的下颌磨牙单侧Ⅱ度根分叉病变,可考虑采用再生性手术治疗。已有研究显示,釉基质蛋白衍生物(enamel matrix derivative,EMD)可用于根分叉病变的再生性手术治疗[21, 22],但目前研究较有限,且存在一定争议[23],但大部分研究提示,EMD是治疗复杂牙周组织破坏的重要选择[24]。2018年Masaeli等[25]指出使用EMD可提高根分叉病变的再生性手术治疗效果,促进Hamp Ⅱ度根分叉病变转变为Hamp Ⅰ度根分叉病变。2022年Huang等[26]对下颌磨牙根分叉病变再生性手术治疗后影像学资料进行回顾性研究,肯定了EMD对根分叉病变再生性手术治疗的有效性。2022年Mikami等[27]进行了为期3年的前瞻性队列研究后指出,EMD可显著改善根分叉病变再生性手术治疗的长期预后。综上,EMD对根分叉病变再生性手术治疗的效果还需更多的临床佐证。3.切除性手术:根据病变部位及严重程度,切除性手术主要分为分根术、截根术及牙半切术[28]。切除性手术的目的是完全消除两牙根之间的病变,改变根分叉区形态,完全暴露根分叉区便于更好地进行菌斑控制。切除性手术主要适用于Glickman Ⅲ度根分叉病变或水平附着丧失较多的Glickman Ⅱ度根分叉病变。截根术适用于某一个或两个根的牙周组织破坏严重、余根病变较轻且松动度较小的多根牙。截根术对上颌磨牙颊根的根分叉病变治疗效果较佳,Carnevale等[29]对截根术后磨牙进行10年随访,发现患牙存留率为57.9%。分根术仅适用于下颌磨牙,是将多根牙的牙根分离后保留所有牙根。当下颌磨牙根分叉病变较严重而近远中根分别存在一定的牙周组织支持时,可使用分根术分离近远中根,使下颌磨牙变成两颗“单根牙”,再分别行冠或联冠修复,可取得较好的疗效[30]。Hou等[30]对52颗分根术后磨牙进行为期5~13年的随访,发现患牙存留率为100%。下颌磨牙某一牙根已严重病变,另一牙根情况尚可时,可采用牙半切术,将严重的一半连冠带根一同去除。关于牙半切术后患牙长期存留率的报道非常有限。Carnevale等[31]报道对磨牙行牙半切术后,10年的存留率约为93%。行截根术、分根术和牙半切术前,患牙应进行完善的牙髓治疗,并对患牙进行相应调𬌗以减轻咬合负担。多数患牙术后还需进行修复治疗。切除性手术需要各学科紧密配合,临床医师需要具有口腔修复学、牙体牙髓病学及牙周病学的诊疗思维,整个治疗是一项费时费力的工作。2020年Dommisch等[28]发表的一篇系统性评价汇集1998至2018年的随机临床试验、前瞻性和回顾性队列研究以及随访超过12个月的病例报道,比较切除性手术、牙周基础治疗、牙周翻瓣手术治疗Hamp Ⅱ度或Ⅲ度根分叉病变患牙的长期存留率。结果显示,切除性手术、牙周基础治疗、牙周翻瓣手术治疗Hamp Ⅱ度或Ⅲ度根分叉病变患牙的长期存留率相似。该研究结果提示,根分叉病变治疗方案的选择需综合考虑患者的意愿和经济因素,较频繁的牙周基础治疗也是对水平附着丧失较多的Glickman Ⅱ度根分叉病变或贯通性的Ⅲ度根分叉病变患牙可行的治疗方案。此外,激光和光动力疗法可用于辅助治疗根分叉病变[32, 33]。特定能量和波长的激光可发挥去除袋内皮和结石、杀灭细菌、止血、生物调节等作用。目前已有Er:YAG激光、Nd:YAG激光等多种激光用于临床治疗。光动力疗法则是利用染料(光敏剂)接触细菌胞膜使细菌处于光敏状态,随后用特定能量和波长的激光照射细菌,从而发挥杀灭细菌的作用。现阶段关于激光和光动力疗法治疗根分叉病变的临床疗效证据非常有限,需要开展更多的临床研究。

患者自我菌斑控制有效与否可直接决定根分叉病变的远期疗效,因此,远期疗效取决于患者的口腔卫生维护措施,故整个诊疗过程中需加强对患者的口腔卫生宣教。临床医师有必要教会患者清除牙菌斑的有效卫生措施,包括牙刷、牙线、牙间隙刷、冲牙器等工具,并根据患者自身状况制订后续个性化牙周支持治疗措施。牙线可以控制邻面菌斑,但当根面存在凹陷时,牙线的清洁效果明显下降,此时可采用牙缝刷或冲牙器清洁难以触及的区域。牙缝刷适用于不规则、有根面凹陷的邻间隙的清洁,也可用于根分叉贯通的根分叉病变区的清洁。冲牙器借助水流的冲刷作用辅助清洁食物残渣和软垢,也适用于根分叉病变区域的清洁[34]。根分叉病变的牙周支持治疗可选择超声龈下刮治以及龈下喷砂等治疗手段。已有研究显示,联合使用超声龈下刮治和甘氨酸龈下喷砂治疗磨牙Ⅱ度根分叉病变可有效改善病变的炎症水平,相较于单独超声龈下刮治更有利于长期疗效的维持[35]。目前,国内也生产针对根分叉区清创的特殊工作尖,例如啄木鸟P54超声工作尖(尖端小球直径0.8 mm)以及啄木鸟P59超声工作尖(工作尖宽度0.5 mm),这些特殊的工作尖可对根分叉区进行有效的牙周治疗。综上,疾病的诊断是临床治疗的第一步,正确的诊断对根分叉病变非常重要。在正确诊断的基础上,Glickman Ⅰ度根分叉病变的远期预后良好,可通过牙周基础治疗控制病程进展;Glickman Ⅱ度根分叉病变可通过再生性手术治疗及隧道成形术获得较好的疗效,但上颌磨牙邻面Ⅱ度根分叉病变不适用再生性手术治疗;Glickman Ⅲ度及Ⅳ度根分叉病变较复杂,需综合考虑治疗方案,既需考虑临床及影像学参数,也需考虑经济因素及患者偏好,必要时不排除拔牙的可能性,同时在治疗过程中需加强患者口腔卫生宣教,进行个性化定制化的牙周支持治疗。利益冲突 所有作者声明不存在利益冲突

作者贡献声明 李璐:文献查阅、文章撰写;徐艳:主题设计、文章撰写和修改、定稿

参考文献(略)

5.对于Ⅲ度磨牙根分叉病变,一般不采用的治疗方法是( )

【编后】 经全国继续医学教育委员会批准,本刊开设继教专栏,2023年从第1期至第8期共刊发11篇继教文章,文后附5道单选题,读者阅读后可扫描标签二维码答题,每篇可免费获得Ⅱ类继教学分0.5分,全年最多可获5分。

李璐 博士、副主任医师、副教授、硕士研究生导师。现任南京医科大学口腔医学院研究生综合管理办公室主任,兼任中华口腔医学会牙周病学专业委员会和口腔生物医学专业委员会青年委员、中华口腔医学会口腔医学科研管理分会委员、江苏省口腔医学会牙周病学专业委员会委员、《牙周病就医指南》编委。主要研究领域为牙周微生物的致病机制及机体免疫应答模式。主持国家自然科学基金1项、省市级课题6项,参编专著4部。在国内外学术期刊上发表论文30篇,获国家发明专利1项、实用新型专利1项,获江苏省医学科技奖二等奖1项、江苏省医学引进技术奖一等奖1项、江苏省科学技术引进奖二等奖1项。

徐艳 主任医师、教授、博士研究生导师。现任南京医科大学附属口腔医院党委书记,兼任中华口腔医学会牙周病学专业委员会、口腔生物医学专业委员会副主任委员,江苏省口腔医学会副会长兼秘书长,江苏省口腔医学会第二届牙周病学专业委员会主任委员。主要研究领域为牙周炎骨免疫微环境的致病作用机制及修复再生的策略。现为江苏省“333”工程第二层次培养对象、江苏省“六大人才高峰”培养对象、江苏省优秀医学重点人才、江苏高校“青蓝工程”学术带头人及优秀教学团队带头人。主持国际交流合作项目2项、国家自然科学基金5项、省部级课题5项、市厅级课题5项,以通信作者在国内外学术期刊上发表论文80篇。作为第一完成人先后获江苏医学科技奖二等奖、江苏省高等学校科学技术研究成果奖二等奖、省卫生健康委2022年度医学引进新技术一等奖及江苏省科学技术奖二等奖等奖项。